[Essay] Land of Opportunitiesの代償

今週は世界屈指の名門校、カリフォルニア大学バークレー校(以下UCバークレー/バークレー)に進学した周 詩佳さんからのレポートです! 周さんは日本のインターナショナルスクールを卒業後、昨年の8月にUCバークレーに進学されました。アメリカのマンモス校に身を置いたからこそ感じる「自由」と「責任」について、熱く語って頂きました。それではどうぞ!

Land of Opportunitiesの代償

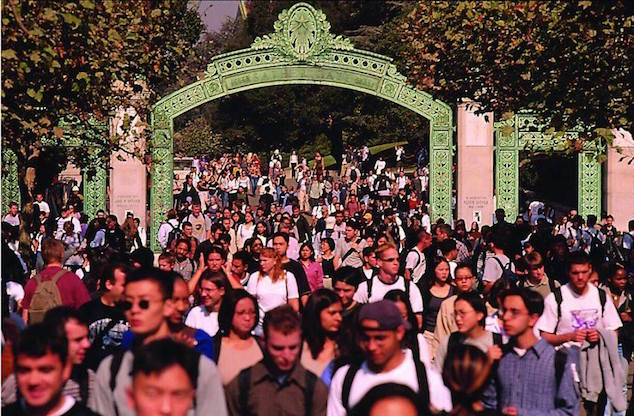

ごく普通の平日、UCバークレーの正門であるSather Gateをくぐるとそこには人、人、人…多くの人が自分の目的地へと向かっています。

私が初めてUCバークレーを訪れた時に驚いたのがこの大学の巨大さ!公立校なのもあって、一学年におよそ6000人(それに対し私立大学はおよそ2000人)、大学院などを含むとなんと36000人もの学生が同じ校舎で学んでいます。 大学の規模の大きさもあってか、学生の選べる選択肢がたくさんあり、皆自由に「自分のやりたい事」へと向かう事ができます。

—ライバル校であるスタンフォード大学とのアメリカンフットボールの試合(手前がスタンフォード、奥に広がる青と黄色がバークレーの学生)

—ライバル校であるスタンフォード大学とのアメリカンフットボールの試合(手前がスタンフォード、奥に広がる青と黄色がバークレーの学生)

自分がこのアメリカ特有の自由を感じたのが、課外活動を選択しようした時です。バークレーでは学期のはじめに、学生団体やクラブが軒を連ねて、活動内容の紹介や勧誘を行うCalApaloozaというフェアが開催されます。ビジネスや医学、国際情勢の学術的なものからソーシャルだけを専門にするFaternitiesとSoroties(友愛会?)、ボランティア団体、アイデンティティーを示すクラブ(LGBT、宗教、国籍・カルチャー)、環境保護や研究を支援するクラブ、などと学生主導の団体が正門前の大通りにズラーっと並びます。もちろん、ダンスやスポーツなどの文化系クラブも人気ですが、学術的な団体が圧倒的な数を誇ります。新入生や新しくクラブに参加したい学生は、その中をまわって自分が興味のあるクラブを探していきます。

—CalApaloozaの様子

—CalApaloozaの様子

課外活動では、バークレーの規模の大きさを利用し、学生が研究の助手や近郊のシリコンバレーの企業でインターンを組む事もできます。その他にも大学の図書館や食堂で勤めたり、TutorやStudent Assistantとして働いたり、大学のさまざまなオフィスで職員の支援をしたりする課外活動もあります。この巨大な大学では、その大きさに見合ったたくさんの「チャンス」が転がっており、生徒は自分自身の選びたい道を自由に進んでいきます。 まさにアメリカはLand of Opportunitiesですね!

8月に初めて訪れた時、この「チャンス」の多さに胸が躍りました。生物や科学に興味があった私は研究室に入ったり、それに関する学部団体に参加したりとたくさんの夢を見ました。その一方、日本からの留学生ということで、日本人団体に参加し、国際関連のクラブやオフィスに入りたいという想像もどんどん広がっていきました。

しかし、いざ学期が始まるとあまりの機会の多さに、そして学生の多さに戸惑ってしまいました。CalApaloozaではとにかく団体数が多いので、自分に合いそうなクラブを探すのに一苦労です。例えば、私はある生物学部のクラブに参加しようとしたのですが、自分が想像していた内容とは少し違いソーシャルな活動が主だったようなので、結局入る事をやめました。研究室にも入ろうと考えたのですが、希望する生徒は個人的に教授と連絡をとるか、申請書を通して熾烈な競争に勝ち抜かなくてはならないため、怖気付き、結局なにもできないまま1学期が過ぎてしまいました。バークレーは米国1位の公立大学なので、優秀で意識の高い学生が集まっており一人一人が将来のキャリアアップを目指しています。そんな彼らと「チャンス」を競い合うのは苦労しますし、ストレスを感じてしまう生徒もたくさん出てきます。(事実、私もその一人…!)

—サイエンス系の講義の様子

—サイエンス系の講義の様子

数が多いからこそ、自分が本当にほしいものが手に入らない。自由だからこそ、選択の責任は自分にある。巨大な大学だけに情報も多いので、自分自身がサイトや先輩・同級生、セミナーを通して少しずつそれらの情報を得ていくしかありません。授業選びもクラブ選びも、誰も教えてくれないし誰も助けてくれません。すべて自己責任です。当たり前かもしれませんが、ここでは「チャンス」は手に転がってきませんし、自分で掴みに行かないとなにも達成できません。確かに選択肢と「チャンス」は多いけれど、それをものにできるかどうかは自分次第。そう痛感した1学期だったと感じます。

これはバークレーだけではなく、”With Freedom comes Responsibility” が意味するように、アジアの国々と違ってアメリカが個人主義で自由のかわりに自己責任という文化だからだと自分は勝手に推測しています。きっと私立大学は多少異なるのでしょうが、共通する部分はたくさんあるのではないでしょうか。

しかし、だからといって自由を恐れるのではなく、それに伴う責任を受け入れて初めて自分を高めることができると信じています!大きな大学で自由だからこそ、毎日新しい人と出会い、新しい学びや経験ができ、常に周りから刺激を与えられます。はじめは自分に合った学生活動やクラブが見つからないかもしれませんが、日々過ごす中で情報を得て、最終的に自分のいたいクラブがきっと何百個のクラブの中から見つかります。私も2学期のはじめから環境系のクラブに参加して、環境改善のための方法を議論し、その企画書を大学の責任者に提出するなど、やりがいのある活動ができています。 これからの2学期はたくさんのイベントや活動に顔を出そうと考えています。

—近郊のサンフランシスコで有名な、くねくね曲がるロンバードストリートにて

—近郊のサンフランシスコで有名な、くねくね曲がるロンバードストリートにて

そしてなにより、自由である分、自分自身が本当にやりたい事を考え、自分の個性を見つけることができると思います。履修も課外活動も明確なスケジュールは決まっていませんし、可能性がこんなにもあるので、じっくり時間をかけて自分の「進みたい道」を考える学生が多くいます。自由すぎて、活動クラブを転々としたり、専攻を変えたりしますが、最終的にたくさん経験して良かったと皆口を並べています。とにかくたくさん挑戦して辿りついた先が、自分の進むべき道なのかもしれませんね。

自己責任の向こうにある成功。「チャンス」を掴んだ先輩方や同級生を見て、自分がこの4年間でどこへ行けるかが不安でもあり、楽しみでもあります。

<編者後記>

いかがでしたでしょうか。時として、「自由に選択できる」という環境を辛く感じること、私はよくあります。しかしそんなことを言っていたら、”Land of opportunities”アメリカでAmerican Dreamも掴めませんね!たくさんの可能性がある中で、自分の力でチャンスを切り開く—そんな環境で成長したい方は是非、アメリカへの留学や進学を考えてみてはいかがでしょうか。

“ここでは「チャンス」は手に転がってきませんし、自分で掴みに行かないとなにも達成できません”

周さんのこの言葉は、私も常に心に留めておかなければと思います。

<UCバークレーについて>

アメリカの大学、それもUCバークレーのような名門校だと授業が大変で勉強中心の生活になるかと思われがちですが、課外活動も活発なようです。日本によくあるサークル(同好会)とは違い、キャリアアップやリーダーシップ向上などの目的のものが多いとか。シリコンバレーが近いのでやはりGoogleやAppleなどの企業に憧れる学生は多いようです。専攻に関しては、「絶対一度は専攻を変える」と言われるほど。例えば生物から心理学に変更することも可、日本語を副専攻とすることも可、など日本と違ってかなり「自由」で「可能性」が無限大です。

担当●森田

質問について

JGS Weeklyを読んで、インタビュイーの方にもっと深く聞いてみたいこと、留学・進学をする上でのアドバイスがほしいという要望がございましたら、是非JGS のFacebookページにメッセージをお寄せください。インタビュイーの方に伺い、後日回答いたします。また、JGS Weeklyへのご指摘、ご意見等もお待ちしております。